特定非営利活動法人埼玉映画ネットワーク

全20の活動分野で、地域課題の解決に向けて活動するNPO法人。

NPO法人のイメージは、と聞かれたとき、真っ先に浮かぶのはどんな活動ですか?

社会的弱者に対する福祉、環境保全、防犯・防災、教育など...

「非営利」「社会課題」という言葉からは、このような活動分野のイメージが強いかもしれません。

今回取材した特定非営利活動法人埼玉映画ネットワークは、県内各地で映画会の開催や映画の上映サポート、映画にまつわるワークショップの開催など、多くの人に映画と接する機会を届ける活動を続けてきました。

「地域課題」と「映画」と、一見結びつかないようにも思えるテーマ。

しかし、街の映画館の減少や、映画作品の保護にまつわる問題など、埼玉映画ネットワークの活動の背景には、様々な課題がありました。

今回は、埼玉映画ネットワーク事務局長の杉本さんにお話を伺いました。

設立からこれまでの活動の経緯について、教えてください。

県内で開催された、山田洋次監督作『十五才 学校Ⅳ』の映画上映会をきっかけに集まったメンバーで始めた活動です。

会場を借りての映画上映会を2001年頃から開催し、2003年12月には埼玉映画ネットワークとしてNPO法人の認証を受けました。

当初は地元百貨店等の会場を借りて上映会を開催していたのですが、会場費などの費用面で厳しくなってきたところ、2005年4月から公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団と提携することになり、同法人が運営する彩の国さいたま芸術劇場(さいたま市中央区)を会場として使用できるようになりました。

以来、彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館(さいたま市浦和区)での埼玉県芸術文化振興財団との提携による上映会「彩の国シネマスタジオ」を中心に、県内各地で自主上映会を開催しています。

上映会の受付の様子。リピーターの方も多いそうです。

お得な回数券や、10回観ると1回無料で鑑賞できるスタンプカードも用意されています。

県内には映画館が多くある印象を受けますが、埼玉映画ネットワークの活動意義について教えてください。

かつては、市民による自主上映会や小さな映画館など、自分の暮らす地域の中で映画を楽しむことができる「街の映画館」がどの街にもありました。

しかし、映画館は近年減少を続けています。埼玉県の場合、映画館は26館(※)しかなく、3分の2の自治体には映画館がない状況です。

一方で、新作映画の公開本数は10年前に比べて約2倍にまで膨れ上がっています。

その結果、早いものでは1週間で劇場での上映が終了してしまう上に、現代の映画館の大半はシネコンと呼ばれる大作映画を中心に上映する劇場であるため、規模の小さい「ミニシアター系作品」は、なおさら鑑賞の機会が減っています。

多くの人が身近な場所で、素晴らしい映画を鑑賞できる機会を提供するために、映画上映活動が必要であると考えます。

※県内26の映画館のうち、23館がシネコン。

残り3館は、不朽の名作や宣伝力を持たない国内外の作品を上映するミニシアター(街の映画館)で、うち2館をNPO法人が運営している。

自主上映会の他に、実施している事業について教えてください。

自主上映会を行う「シネマ事業」の他に、「サポート事業」「アカデミー事業」を実施しています。

サポート事業は、県内各地域や団体の主催する映画上映会を、作品や映写の手配などを代行し、サポートする事業です。

そしてアカデミー事業では、映画監督や研究者といった映画業界の関係者を招いたトークイベントや、映画にまつわるワークショップなどの開催を通じて、映画の面白さを「学ぶ」場を提供しています。

ワークショップの様子

上映ラインナップを拝見しましたが、著名な作品から海外の知名度の低い作品まで、バラエティーに富んでいますね。上映作品はどのようにして決めているのですか。

上映作品は、埼玉映画ネットワーク内部の「選定部会」で決定しています。

事務局を含めた部員から上映作品の案を提示した後、最終的には部会で審議の上決定します。

作品の素晴らしさや公共性はもちろん重要なポイントですが、集客が望める作品であればあるほど、どうしても上映権などの値段が高くなります。財政状況を考慮しながら、上映作品を決定しています。

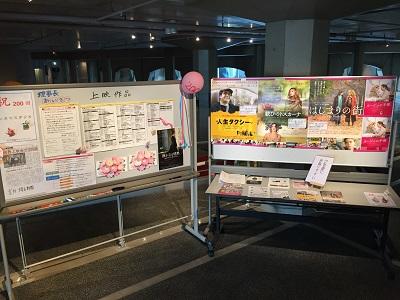

上映会会場に設置された上映作品のラインナップ

映画館に限らず、近年では映画を見る手段が多様化していますが、上映会を開く立場としてはどうでしょうか。

テレビ、配信サービス、スクリーン上映、レンタルサービスと、従来よりも映画を観るきっかけとなる入口が増えた、と捉えています。

配信サービスをきっかけに観た作品を今度はスクリーンで観るなど、鑑賞する人のニーズや目的に応じて鑑賞方法を選ぶことができる、良い変化だと思っています。

杉本さんは、NPO法人では珍しい常勤の事務局長でいらっしゃいますね。

映画とは関係のないアルバイトなどの仕事の傍ら、親族の紹介から映写会社で仕事していました。そんな中、埼玉映画ネットワークでの仕事を紹介してもらったことから急遽事務局を担当することになり、現在に至っています。

埼玉映画ネットワーク唯一の常勤職員として、上映作品の手配や連携団体との連絡調整、経理処理など、様々な業務を行っています。

資金繰りなど、余裕があるとは言い難いですが、やりがいのある仕事です。

私は、NPO法人に「就職」という形で携わることになりました。

日本ではまだ、就職先としてあまり認識されていないNPO法人ですが、これからの若い世代には是非NPO法人への就職を選択肢に入れてほしい、と思います。

日々の活動の中で感じることについてお聞かせください。

日本はまだまだ、映画保護に対する社会の理解が不足しています。

埼玉映画ネットワークのような、映画に関する活動に取り組む団体は日本国内では珍しいですが、海外ではNPOによる映画保護活動が盛んですし、シネマテーク(※)も数多くあります。

しかし、少しずつではありますが、近年日本でも映画保護の社会的意義が認識されつつあります。

2018年には、東京国立近代美術館の部門の1つであったフィルムセンターが「国立映画アーカイブ」として独立し、日本唯一の国立映画機関になりました。

埼玉映画ネットワークも、上映会等の活動を通じ多くの人に映画を届けることで、映画の保護に寄与していきたいと思っています。

また、NPO法人として活動する中で日々思うのは、県内のNPO法人との横のつながりがほとんどない、ということです。

映画に係る活動のみならず、ボランティアとの連携など、NPO法人ならではの悩みを共有したり、検討したりする場を設けられたら、と考えています。

※シネマテーク:映画を収集・整理・保存し、非営利目的で上映する施設。

今後の活動予定について教えてください。

まず、今年の活動の目玉として、カンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した、是枝裕和監督の「万引き家族」の県内の非劇場(※)向け上映権を取得しました。

9月に埼玉会館にて自主上映会を行うほか、サポート事業の一環として、県内の様々な場所での上映活動を積極的に行っていく予定です。

また、同じく9月には、一般社団法人コミュニティシネマセンターが毎年開催する「全国コミュニティシネマ会議」が、SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ(川口市)で開催されます。

当団体も開催に向けた準備に携わっており、著名な映画関係者を招いたシンポジウムなど、魅力的な内容を予定しています。

長期的な目標としては、まず会員数の増加です。

当団体の活動は、会員からの会費によって支えられています。より多くの方に会員として御支援いただくために、活動の周知に努めていくつもりです。

また、上映会でのチケット販売も重要な収益源ですので、より多くの集客を目標に取り組んでいきます。

ただ、「毎回満員御礼」というよりは、思い立った時にふらっと立ち寄れるような、身近な映画鑑賞の場を提供していきたい、という思いもあります。

そして、大きな目標ではありますが、将来的には埼玉映画ネットワークで所有・運営する常設の映画館を構えたい、という夢もあります。

※非劇場:一般的な映画館以外の映画上映の場のこと。

「万引き家族」をはじめ、8月以降に埼玉会館で上映される作品ラインナップ

読者に向けてのメッセージをお願いします。

かつての日本には、映画館を始めとした様々な文化拠点が街中にありましたが、現代では失われつつあります。上映会の主催や開催サポートを通じて、大切な場を守っていきたいと思います。

そして、活動に関心を持っていただけましたら、今後の活動継続のため、是非御支援をお願いします。

賛助会員は年会費3,000円で参加いただけるほか、上映会の情報を、SNSなどで拡散していただくだけでも活動の励みになります。上映会でお手伝いいただくボランティアの方も募集していますので、御協力いただければ幸いです。

また、NPO法人など団体の皆様におかれましては、サポート事業の依頼をお待ちしています。

地域での映画上映をお考えでしたら、是非埼玉映画ネットワークまで御相談ください。